- DEEokinawaトップ

- 特集

- 300年前、琉球国時代の御冠船舞台が甦る

300年前、琉球国時代の御冠船舞台が甦る

今から300年前の1719年、琉球国の役人だった玉城朝薫が、中国からの冊封使を歓迎するための宴で、初めて組踊を上演しました。去年は上演から300年記念として、様々な取り組みが行われており、その一つとして、当時の舞台などが再現する試みがなされました。今回は、その舞台裏をレポートしたいと思います。

祝!組踊300年

去年2019年は、組踊(くみおどり)上演から300年記念として、沖縄県と国立劇場おきなわや首里城公園、大学、博物館など県内施設が連携して、県内外の巡回公演、ワークショップ、博物館の企画展などなど・・・書き切れないくらいイベントが数多く催されています。マスコミ報道や様々なメディアで取り上げられて、組踊に関する関心が高まっています。個人的には、2010年に組踊がユネスコの無形文化遺産に登録された時以上の盛り上がりな気がします。

そんな中、記念事業の一環として、朝薫の頃の御冠船舞台が国立劇場おきなわで再現されるという一大プロジェクトが進んでいると聞いて、取材させていただきました。

今回はちょっとお堅い感じのレポートになりそうですが、新聞やテレビ取材では表現しきれない、スタッフの方々の熱量をお伝えできればと思います。

※この記事は首里城火災の前に取材し書いたものです。

まず組踊と琉球の歴史について少し解説します(もっと詳しいことは、国立劇場おきなわや「組踊上演300周年」ホームページに特集されているので、そちらもご参照ください)。

その昔、琉球は中国(明・清)と冊封体制を結んでおり、その冊を受けることによって中国皇帝から琉球国王として任命されていました。冊封使が乗る船には国王がかぶる冠を乗せていたことから「御冠船」(おかんせん、ウカンシン)と呼ばれ、半年近く滞在している冊封使一行をもてなすための宴で披露される宮廷芸能を「御冠船踊」と呼ぶようになりました。

1719年の御冠船の時、躍奉行に任命された玉城朝薫(たまぐすくちょうくん)が、琉球古来の芸能や故事をもとに、日本の能などの芸能からヒントを得て、「唱え」・「音楽」・「踊り」の3つの要素が入った「組踊」を初めて上演しました。朝薫が作った「執心鐘入(しゅうしんかねいり)」「二童敵討(にどうてぃちうち)」「銘苅子(めかるしー)」「女物狂(おんなものぐるい)」「孝行の巻」は〈朝薫の五番〉と呼ばれ、現在でも上演機会が多い作品です。

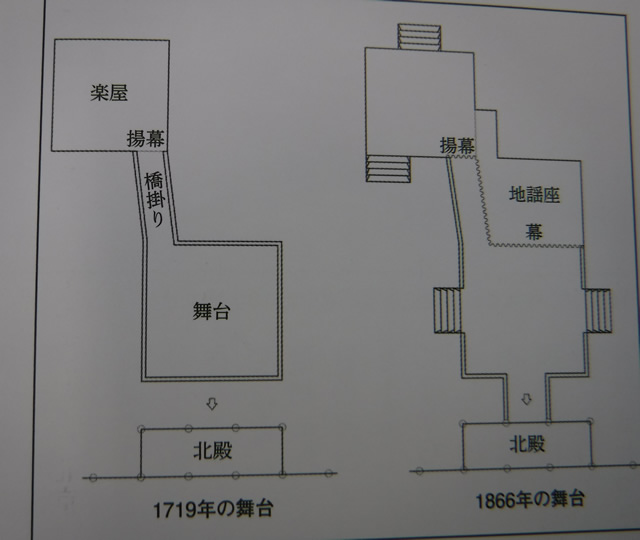

朝薫は首里城御庭(ウナー)に初めて特設舞台を設けて、芸能を披露しました。この時の様子は、中国の使者の徐保光という人が記録した、『中山伝信録』に挿絵付きで書かれています。その後、1866年の最後の御冠船までの間に、舞台の形は少しずつ変化していますが、今回は1719年朝薫の舞台を再現しようというのです。

事前に国立劇場で開催された連続講座では、当時の舞台構造や時代による変化、琉球だけでなく日本と中国の花火の技術などが解説され、学術的考証や音楽指導や振付をした沖縄県立芸術大学の先生方によるシンポジウムもありました。

講座内容は情報量が多すぎてとても書ききれませんが、とにかくこの復元はすごい!ということだけ伝えたいです。

舞台の大きさは謎だった

よく組踊は日本の能の影響を受けているといわれますが、長らくその舞台の大きさについては、研究者の間でも謎でした。それというのも、朝薫の舞台の様子を記録した『中山伝信録』という本には「舞台は方五六丈(15~18メートル四方)」と書かれていて、能の舞台に比べても随分大きいです。それが近年の研究で、故宮博物院に保管されている『冊封全図』では、日よけの幕や楽屋まで描かれており、全体を含めた寸法だとわかりました。

『冊封全図』故宮博物院蔵 国立劇場おきなわ10年誌より

首里城御庭(2019年10月13日撮影)このへんに舞台が建てられていたのでしょうね

現在は定番の演出も、300年間で変化しています。

現在上演されている組踊は、背景に紅型幕が張られていますが、300年前は舞台背景に幕はなく、三方が開いていました。

また、三線などの地謡(じうてー)も今は幕の後ろに座ることが多いですが、『冊封全図』を見ると舞台上に並んでいます。

下の図で見ると、出演者が出入りが一カ所しかないのも特徴的です。現在の舞台のように左右から出入りができないので、人物の立ち位置が逆になる場面が多々出くるのです。

国立劇場おきなわステージガイド『華風』より

稽古場に潜入

公演に先立ち、稽古の様子も見させていただきました。

小鼓を打つ宮里さんと、赤い稽古着の人は、以前「【入りにくい店に入ってみた】タルト屋」で登場した久志大樹さん。

現在の組踊に能囃子の小鼓(こつづみ)は使用しませんが、今回の公演では文献をもとに、小鼓を地謡に入れることになりました。太鼓の若手演奏者である宮里和希さんが、この公演のためだけに、人間国宝の大倉源次郎さんから手ほどきをうけて演奏することになりました。これって、結構すごいことな気がします。

当時の舞台はどのようなものだったか、沖縄戦で失われて現存する資料は少なく、ましてや、どんな動きでどんな音だったかは、知ることはできません。

(奥)演出の嘉数道彦芸術監督、(手前)茂木仁史調査養成課長

細かいところは、演出や監修の先生方と演出や出演者が試行錯誤して作っていきます。

めったに見られない稽古着の天女

からくり仕掛け花火

そして、今回の野外公演の目玉の一つが、1866年琉球国最後の冊封の記録をもとに、復元される「からくり仕掛け花火」です。

『琉球国由来記』によると花火は1556年に中国から琉球に伝来したとされます。

1683年の御冠船で来た冊封使の記録によると、すでに花火の出し物があったようですが、ちゃんとした記録は1866年『火花方日記』(ひばなほうにっき)しか残っていません。『火花方日記』とは、那覇市歴史博物館に所蔵されている国宝「尚家文書」の中にある、火花(花火)を製作する部署が記録していた行政文書で、最近修復・調査が進み、花火の演目や制作者に関する記述がわかりました。

この復元プロジェクトの発端は、国立劇場おきなわの茂木仁史調査養成課長が、同日記を見て衝撃を受けたことに始まります。

花火には煙だけのものや、手持ち花火の他に「絡物」と書かれた花火があり、これが「からくり仕掛け花火」と呼んでいる花火です。1866年中秋の宴で披露された、「四輪車」「双龍」などいくつか種類があるうち、今回は予算などの都合で「掛床」という花火一台だけが復元されることになりました。

劇場チラシに使われている「掛床」の図。「天下太平」とか松竹梅の飾りで、めでたい感じ。

資料には点火前と点火後に仕掛けが開いた図の両方が描かれていて、花火というか祭りの山車のような装飾で、こんな花火見たことないです。

赤い噴水のようなものが燃えている花火だとわかりますが、仕掛けがどう動くのか、ビフォーアフターの過程がまったく想像できません。

しかも土台だけで4尺5寸(135cmくらい)あるらしい。花火全体はどんだけでかいんだ。これも諸事情で、全体の高さは4m弱で再現されました。

からくりの制作を担当した、金城裕幸さんは、普段は組踊の道具製作・修復をされています。組踊にも仕掛けを使う道具はありますが、仕掛け花火なんて初めてだそう。史料には設計図も材料も書かれていないので、絵だけを頼りに復元していったそうです。

導火線に点火して順番に仕掛けを開かせることは難しく、木や布でできている道具が燃えないように工夫したり、道具の動きを導火線が邪魔しないようにしたり、花火担当の金城義信(沖縄花火営業企画部部長)さんと試行錯誤しながら制作が進められました。 プロジェクト始動から半年以上をかけて、いよいよ公演前日のリハーサル。

国立劇場初の大型野外ステージが出現

これが1719年の舞台だ!

台風の影響で遅れるハプニングもありましたが、ついに国立劇場おきなわの横にある組踊公園に、野外舞台が組まれました。

これほど大がかりなものは、開場以来初めてだと思います。

会場全体の様子。客席は勾配がつけられた。

-

- まだまだ日中は暑い中での設置作業するダブル金城さん

-

- 左から金城裕幸さん、茂木課長、金城義信さん

夜になり、驚くくらいたくさんの報道陣と関係者ギャラリーが来てました。きっと花火目当てだと思う。

私も、完成した花火が見れるぞーと意気込んで会場に着いてみると、

あれ?仕掛けが開いている・・・。

ビフォー

アフター

何と、事前に聞いていた情報より早く、花火のリハをやっちゃってました。点火の様子を撮り損ねるという、痛恨のミス!何しに来たんだ、私!

そんなこんなで、本番当日(2019年10月4日)を迎えました。

夜の開演を前に、会場入りする客足もいつもより早いような気がします。

会場入り口。奥のテントでチケットを切ってもらい、入場します。

野外とあって、おにぎりなどの軽食や飲み物(ノンアルコールビールも!)が売られていて、何だかフェスみたい!

雨天は室内の大劇場に変更する予定でしたが、公演日2日間ともに天気に恵まれました。

夕方には、涼しくなってとても心地良いです。

夜の雰囲気ある客席

300年前の舞台もこんな空気だったんでしょうか。

18時30分、日が沈み空が暗くなり始めた頃、ついに開演です。

舞台上が照明で明るくなり、揚げ幕が上がると、太鼓とチヂン(鉦鼓)の音と「イヤ」というかけ声とともに、天孫子と大黒天を先頭に、「入子躍」の一行が登場してきました。

右に座っているのが、天孫子と大黒天

文献によると組踊よりも古くから、冊封の宴には必ず踊りがあったようです。良家の子弟の若衆(元服前の少年)が、小道具を持って、円を描いて群舞を踊ったと記録されていますが、内容はよくわかっていません。現在でも沖縄の芸能として残るウスデークやクイチャーなども円になって回り踊るので、そんなイメージかもしれません。

今回演じられた「入子躍」も、1838年台本に演者や小道具の情報は書き残されていますが、動きはほぼ創作だそうです。

また、三線の伴奏はなく、アカペラで歌っていました。曲間には、「トクタン」という呪文のような楽譜をもとに、囃子を演奏されました。

その後、老人(翁)が祝言を述べ、夫婦で「かぎやで風」を踊り、続いて若衆が踊ります。

若衆踊りに続いて、組踊「執心鐘入」(1日目)「銘苅子」(2日目)が演じられました。

先ほど舞台図で説明しましたが、舞台の作りが違うと、おのずと現在一般的な演出とは違ってきます。

現在の「銘苅子」は、天女が天へ帰って行くシーンで、松の木を登って消える演出が一般的ですが、今回はそれもできません。普通に名残惜しそうに橋掛りから退場していきます。

天に消えていく母(天女)を追いかける子供

また、現在、「執心鐘入」は天井から吊り下げられた鐘から、鬼女が逆さ吊りで出てくるという、アクロバティックな演出がありますが、300年前は屋根がなかったので鐘を吊ることはできませんでした。

鬼女を鎮めようとする座主と小僧

鐘は床に置いたまま。鬼女が出入りできるよう、鐘の後ろは開いています。

いよいよフィナーレの「からくり仕掛け花火」の登場です。

使える映像とか無くて、本当にごめんなさい。

花火が下から順に点火していき、仕掛けがちょっとずつ開いていきます。屋根みたいなところの両側からは花火が噴出し、小さな四角い赤い物は火花を吐きながら回転します。・・・って文字では、全然伝わってないですよね?

ちょっと、待って、怒らないで!

せめてテスト用の道具を半分だけ付けて、別の日に動作確認したときの写真をご覧ください。

動画を編集していますが、実際はもっと複雑な燃え方をしています。

本番では、花火に点火すると観客席から、わぁという溜め息のような歓声があがっていました。

予定よりも先に導火線に火花が移って、フライングで片方の花火が出ちゃったり、振動で仕掛けが開いたりしていましたが、全部の仕掛けが無事出ていたので、大成功です!

2分弱でしたが、半年かけた関係者の努力が凝縮された数分間でした。

終演後、お客さんが次々に花火をスマホで撮ったり、興奮冷めやらぬといった感じで話しながら、帰路についていたのが印象的でした。

終演後、花火に集まる観客

夜空に月もきれいに見えて、300年前も150年前も、冊封使だけでなく琉球の王様や役人たちが楽しんだんだろうと思います。その気分を現代の自分たちも味わえたことは、とても感慨深いです。

中国には人形が出てくる花火や、日本の和花火で仕掛けをつけた花火を伝承している地域がありますが、このようなからくり仕掛けの花火は、琉球にしかないそうです。御冠船にあわせて、琉球の役人が中国で修行したり、祖父・父から技術を受け継いでいたため、冊封が途切れると共に火花の技術も途絶えてしまったらしく、残念でなりません。

大変な苦労をして復元した花火が、これっきりというのも寂しい気がします。関係者からは、他の花火も復元したいという声もあったので、実現してもっとたくさんの人に見てもらえたら良いですね。

---

この記事を入稿した10月31日の夜に、首里城が火災で焼失しました。ちょうど開催されていた組踊の企画展をみてきたばかりだったので、展示されていた『中山伝信録』などの組踊関連の資料もよく覚えていただけに、ショックで震えました。

燃えてなくなってしまった資料はどうしようもありませんが、修復や復元など、できることはあると思います。今回の舞台や花火の復元プロジェクトのように、知識と技術、お金と時間があれば、遠くない将来、首里城も復元できると信じています。今も様々な人たちが頑張ってくれていますので、根気強く応援できればと思います。